「同労者」第23号(2001年8月)

目次に戻る

| 日/曜日 | 出発地−到着地 | 主な訪問・見学地 |

| 17/月 | カイロ・シナイ(エルサランホテル) | 出エジプトの足跡

スエズ運河、メラの泉、レピデム、サンタカテリーナ修道院 |

11月17日(月)

(前号のつづき)

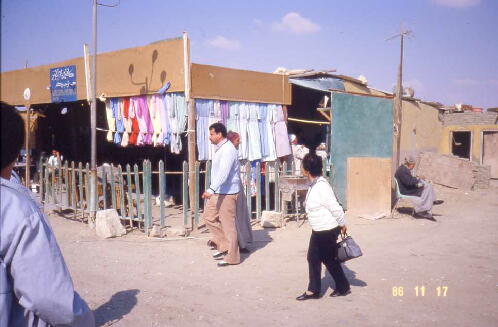

次ぎに止まったのは何と砂漠の中にポツンとあった一軒のレストラン(?)である。お粗末な

平屋造りの小屋風のもので僅かに木製の椅子とそれらしい看板文字とポスターが休憩所と確

認できる材料である。右側にドアの壊れたトイレがある、流石に婦人用と思えるものは木製の

戸が形ばかりついている。レストランの周りにはロバが数頭悠々と歩いている。私は中に入っ

て、恐るおそるひとつの椅子に座って安心感を確かめていたら客らしい二、三人が私を指差し

何やら笑って話していた。こんな場所でも砂漠では大きな休憩の場なのだろうか。

平屋造りの小屋風のもので僅かに木製の椅子とそれらしい看板文字とポスターが休憩所と確

認できる材料である。右側にドアの壊れたトイレがある、流石に婦人用と思えるものは木製の

戸が形ばかりついている。レストランの周りにはロバが数頭悠々と歩いている。私は中に入っ

て、恐るおそるひとつの椅子に座って安心感を確かめていたら客らしい二、三人が私を指差し

何やら笑って話していた。こんな場所でも砂漠では大きな休憩の場なのだろうか。

人間の憩う場の条件とは何か。スポルジョンの説教に"安眠の福音"というのがある。彼はそ

の中で「神との和らぎをもたない人は三重四重の毛布に包まれても安眠ができず、酒や睡眠

薬を必要とする。しかし、神は祈りを知らない貴族より信頼を知る平民に安眠を与えておられ

る。」と語っている。家庭必ずしもレストでない、神がその中に在す所そこが真のレストとなる。

私たちは真に休めるレストを持っているだろうか。

の中で「神との和らぎをもたない人は三重四重の毛布に包まれても安眠ができず、酒や睡眠

薬を必要とする。しかし、神は祈りを知らない貴族より信頼を知る平民に安眠を与えておられ

る。」と語っている。家庭必ずしもレストでない、神がその中に在す所そこが真のレストとなる。

私たちは真に休めるレストを持っているだろうか。

シナイ半島の紅海側を海づたいに南下すること何時間か、珍しく石油基地が目に入った。エ

ジプト唯一の石油基地だとのこと、サウジアラビヤと隣接するこの地方に石油は幾らでもある

と思ったがこれは意外であった。河谷氏は言った。「何と言ってもパラオの国エジプトは中近

東、アラブ諸国の中で盟主をもって自認している。国土の広さ、石油による経済力の豊かさで

は比較で出来ないエジプト、しかもナイル流域くらいしか住む場所のない砂漠の国でありなが

ら、その不思議な力と影響力は何処から来るのか、古い時代から生きてきた伝統の力でもあ

ろうか。」

ジプト唯一の石油基地だとのこと、サウジアラビヤと隣接するこの地方に石油は幾らでもある

と思ったがこれは意外であった。河谷氏は言った。「何と言ってもパラオの国エジプトは中近

東、アラブ諸国の中で盟主をもって自認している。国土の広さ、石油による経済力の豊かさで

は比較で出来ないエジプト、しかもナイル流域くらいしか住む場所のない砂漠の国でありなが

ら、その不思議な力と影響力は何処から来るのか、古い時代から生きてきた伝統の力でもあ

ろうか。」

この石油基地あたりから左折してバスはシナイ山系に向かって入って行った。今までの砂漠

の平坦地と違って茶褐色の山、赤色を帯びた岩肌、草木のない峻厳な逞しい山々が左右に迫

り、その裂け目の低地をバスは奥へ奥へと進む。所々傘アカシヤの木々が低く丸くその緑色を

見せている。水は見えなくとも低地をワディ(水のない陸の川)と言うそうだ。ワディと言う言葉

は旅行中よく出てきた言葉だった。

の平坦地と違って茶褐色の山、赤色を帯びた岩肌、草木のない峻厳な逞しい山々が左右に迫

り、その裂け目の低地をバスは奥へ奥へと進む。所々傘アカシヤの木々が低く丸くその緑色を

見せている。水は見えなくとも低地をワディ(水のない陸の川)と言うそうだ。ワディと言う言葉

は旅行中よく出てきた言葉だった。

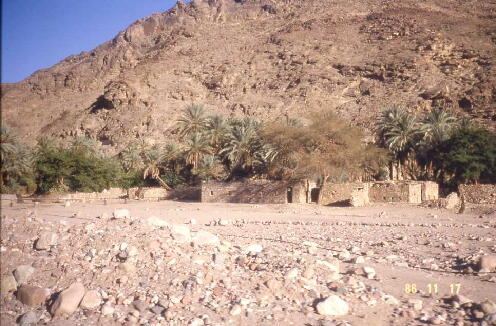

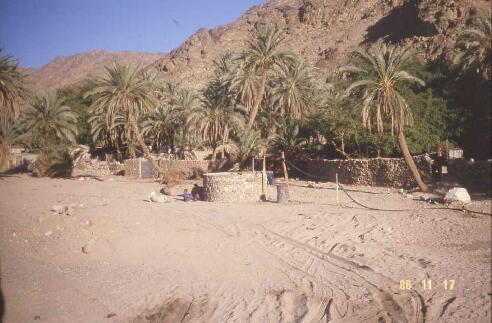

我々はレピデム(出17章)に着いて小休止。ここは見事な"なつめやし"の緑の群生地であり

遊牧民の住居が密集していた。何よりの驚きは井戸がありポンプで汲み上げた水が太いビニ

ール管を通して正しくザアーザアーと流れ出て、人造の水路に注ぎこまれていることだ。

遊牧民の住居が密集していた。何よりの驚きは井戸がありポンプで汲み上げた水が太いビニ

ール管を通して正しくザアーザアーと流れ出て、人造の水路に注ぎこまれていることだ。

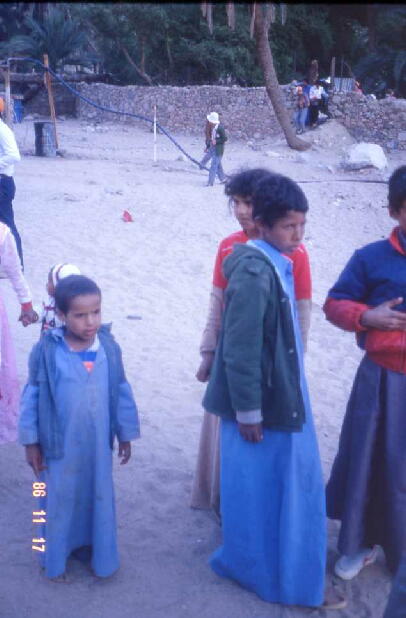

水のない荒野でみる水の豊富さに驚嘆した。遊牧民の子供たち10数人が群がってやってき

た。大人たちは遠くから眺めているだけだ。何処に行っても子供には子供らしさがある。松元

兄はその中の一人に胸のポケットに差し込んでいたボールペンを抜き取られた「頂戴、頂戴」

という訳だ。河谷氏は「取られたら駄目ですよ、手に渡ったら返ってきませんよ」と声を枯らして

叫んでいる。松元兄は苦笑しながらそのボールペンを子供に上げたらしい。大井姉や小島夫

人も何やら子供達に囲まれ大騒ぎしていた。傑作は彼女らが日本語で「ダメ ダメ」とか「アトデ

アトデ」とか言っている事だ。しかし便利なもので言葉は通じなくても身振り手振りで結構、意

志は通ずるようだ。笑顔とジェスチャーは万国共通語だ。ベドウィンの子供たちは学校もなく塾

もない。

た。大人たちは遠くから眺めているだけだ。何処に行っても子供には子供らしさがある。松元

兄はその中の一人に胸のポケットに差し込んでいたボールペンを抜き取られた「頂戴、頂戴」

という訳だ。河谷氏は「取られたら駄目ですよ、手に渡ったら返ってきませんよ」と声を枯らして

叫んでいる。松元兄は苦笑しながらそのボールペンを子供に上げたらしい。大井姉や小島夫

人も何やら子供達に囲まれ大騒ぎしていた。傑作は彼女らが日本語で「ダメ ダメ」とか「アトデ

アトデ」とか言っている事だ。しかし便利なもので言葉は通じなくても身振り手振りで結構、意

志は通ずるようだ。笑顔とジェスチャーは万国共通語だ。ベドウィンの子供たちは学校もなく塾

もない。

彼らの教師は親であり大人である。しかし彼らは人間本来の天性を豊に持ち、現代人が失っ

た特性を今尚生き生きと持っている事を感じた。例えば千里眼的な感性、天文への悟性、自

然との調和、危険予知能力、動物的感覚などなど。現代人の失った多くの天的賜物は彼らの

中に息づいているようだ。これは罪の文化に汚染されていない神の祝福のデモンストレーショ

ンかも知れない。確かに彼らの美しい目、生気輝く瞳は受験勉強と組織体制下の子供たちに

はない魅力だと思った。

た特性を今尚生き生きと持っている事を感じた。例えば千里眼的な感性、天文への悟性、自

然との調和、危険予知能力、動物的感覚などなど。現代人の失った多くの天的賜物は彼らの

中に息づいているようだ。これは罪の文化に汚染されていない神の祝福のデモンストレーショ

ンかも知れない。確かに彼らの美しい目、生気輝く瞳は受験勉強と組織体制下の子供たちに

はない魅力だと思った。

人を愛する厳しさに就いて河谷氏は言った。「いい加減な親切はしなように、うやるなら徹底的

にやって下さい。この国で人を愛するとか、親切にするとかは非常にボルテージの高い内容を

含んでいる。愛するとは"お前死ね"という事だ。その愛は与えて止まないものです。自分を守

りながら愛すると言う事は矛盾になる。旧約の昔から性別、序列は厳然と生きている。一人に

与えて一人に与えない事は許されない。与えるなら公平に、すべてに与えて下さい」と。女性は

美しく着飾る。これは女性が結婚の時父の財産になるからだ。美しくして高く(?)売るのが習

慣と言う。それに反して男は粗末な服装を纏っているのだ。

にやって下さい。この国で人を愛するとか、親切にするとかは非常にボルテージの高い内容を

含んでいる。愛するとは"お前死ね"という事だ。その愛は与えて止まないものです。自分を守

りながら愛すると言う事は矛盾になる。旧約の昔から性別、序列は厳然と生きている。一人に

与えて一人に与えない事は許されない。与えるなら公平に、すべてに与えて下さい」と。女性は

美しく着飾る。これは女性が結婚の時父の財産になるからだ。美しくして高く(?)売るのが習

慣と言う。それに反して男は粗末な服装を纏っているのだ。

バスは動きだし谷間の一本道を更に奥へと進む。右側の"なつめやし"の群生の中にギリシ

ャ正教の教会が立っていた。こんな山奥に誰が来るのかと不思議に思う。或いは聖書の由来

の地に建てられた教会なのかも知れない。「数年前まで、この辺は未舗装のデコボコ道だっ

た、砂ぼこりの中をガタガタ揺れながら走ったものです。今は全部舗装されています。しかし、

この舗装道路と遊牧民の家以外はモーセの時代と少しも変わっていません。」とのガイド氏の

言葉だ。千古の昔に追想の思いを運ぶと出エジプトの牛歩の大移動が想像のスクリーンに浮

かんでくる。河谷氏は、どこか私達の教会の豊峰兄と風貌が似ている、彼は中々の名ガイドだ

と思う。音質、声量、知識、語り口、間の取り方、ユーモア、どの一つを取り上げても大したもの

だ。少なくも私には文句のつけようのないガイドだ。

ャ正教の教会が立っていた。こんな山奥に誰が来るのかと不思議に思う。或いは聖書の由来

の地に建てられた教会なのかも知れない。「数年前まで、この辺は未舗装のデコボコ道だっ

た、砂ぼこりの中をガタガタ揺れながら走ったものです。今は全部舗装されています。しかし、

この舗装道路と遊牧民の家以外はモーセの時代と少しも変わっていません。」とのガイド氏の

言葉だ。千古の昔に追想の思いを運ぶと出エジプトの牛歩の大移動が想像のスクリーンに浮

かんでくる。河谷氏は、どこか私達の教会の豊峰兄と風貌が似ている、彼は中々の名ガイドだ

と思う。音質、声量、知識、語り口、間の取り方、ユーモア、どの一つを取り上げても大したもの

だ。少なくも私には文句のつけようのないガイドだ。

途中、砂漠の中の給油所で給油して(こんな所に給油所があるのもシナイ山、カテリーナ修

道院のお陰か)夕方5時頃シナイ山麓の宿舎エルサランホテルに到着した。荒川の佐々木辰

治氏の今年2月の聖泉誌の聖地旅行をした紀行文に出ていた場所の写真と同じ風景である。

佐々木氏の手記によると、この石造り一棟2客室のホテルは荒の天幕を模して造られたとあっ

たが、なるほどと思わせる天幕の型をした宿舎である。

道院のお陰か)夕方5時頃シナイ山麓の宿舎エルサランホテルに到着した。荒川の佐々木辰

治氏の今年2月の聖泉誌の聖地旅行をした紀行文に出ていた場所の写真と同じ風景である。

佐々木氏の手記によると、この石造り一棟2客室のホテルは荒の天幕を模して造られたとあっ

たが、なるほどと思わせる天幕の型をした宿舎である。

野広い原野は今までの山岳に一本道を走って来た我々の驚くほどの広大な平坦地であり、そ

の一角に2,30棟もあろうかと思われる石造りのホテルが散在していた。広場の其処此処に

は壷の形をした照明、灯火塔が置かれていた。何に使うのか美しい色模様の人力車風の車も

置かれてある。レストランで夕食を済ませ割り当てられた一室に有馬師と落ちつく。シャワー

(風呂はない)室はちょっと寒々とした感じだし何となく薄汚い感じなので二人とも止めた。部屋

は入口がソファーとテーブル、奥がベットになっている。石造りで何か冷え冷えする感じ、戸棚

類は頑丈な木製品で、がっしりとした感じで古風な趣が漂う。しかしベットはこざっぱりした気持

ちの良いものだった。明朝早起きの出発なので、すぐ横になった。

の一角に2,30棟もあろうかと思われる石造りのホテルが散在していた。広場の其処此処に

は壷の形をした照明、灯火塔が置かれていた。何に使うのか美しい色模様の人力車風の車も

置かれてある。レストランで夕食を済ませ割り当てられた一室に有馬師と落ちつく。シャワー

(風呂はない)室はちょっと寒々とした感じだし何となく薄汚い感じなので二人とも止めた。部屋

は入口がソファーとテーブル、奥がベットになっている。石造りで何か冷え冷えする感じ、戸棚

類は頑丈な木製品で、がっしりとした感じで古風な趣が漂う。しかしベットはこざっぱりした気持

ちの良いものだった。明朝早起きの出発なので、すぐ横になった。