「同労者」第26号(2001年11月)

目次に戻る

| 日/曜日 | 出発地−到着地 | 主な訪問・見学地 |

| 19/水 | エイラット・ソドム (モーリヤガーデンホテル) | ユダの荒野の旅 ミズホラーマン、アブ ダット、ベエルシェバ、マサダ |

11月19日(水)

予定通り8:30分ホテル出発。例によって人員点呼が行われOKサインは両手を頭の上で組

んで丸を作ることである。ホテルはバイキング方式になり助かった。とは言っても和食党の私

はトマト、キュウリなど野菜が主でバター、ヨーグルト類は味も見ず素通りした。バスは右にヨル

ダン領アラビヤ、左にネゲブの山々を見て北上、緑も心なしか多くなった。ヨトバタのサファーリ

ンパークにはラクダや鹿などがたむろ屯しているのが見えた。キブツの人たちの労によって確

かに砂漠はサフランの花咲く沃野に変わりつつあるのが分かる。人手が入らぬ前はあのエジ

プトの砂漠と同じ地質なのに、その労働力と苦心、逞しい国造りに苦難の歴史を持つ民ユダヤ

人の底力を見せられる思いがする。長い離散(ディアスポラ)の苦難をなめたユダヤ人が漸く

手にした祖国である。彼らは死にもの狂いで荒野を開いて農場を造り共同生活で団結と分か

ち合いの精神を培ったのだろう。その底力は単なる数字では計れない。1947年の独立のイ

スラエルに対し周辺6ケ国のアラブ連合軍は同盟して戦ったが、数で劣り軍組織も不十分のイ

スラエルが勝ち独立の足固めに成功した。その後度重なる戦いにもイスラエルは負けなかっ

た。苦難は天来の力となったのだ。

んで丸を作ることである。ホテルはバイキング方式になり助かった。とは言っても和食党の私

はトマト、キュウリなど野菜が主でバター、ヨーグルト類は味も見ず素通りした。バスは右にヨル

ダン領アラビヤ、左にネゲブの山々を見て北上、緑も心なしか多くなった。ヨトバタのサファーリ

ンパークにはラクダや鹿などがたむろ屯しているのが見えた。キブツの人たちの労によって確

かに砂漠はサフランの花咲く沃野に変わりつつあるのが分かる。人手が入らぬ前はあのエジ

プトの砂漠と同じ地質なのに、その労働力と苦心、逞しい国造りに苦難の歴史を持つ民ユダヤ

人の底力を見せられる思いがする。長い離散(ディアスポラ)の苦難をなめたユダヤ人が漸く

手にした祖国である。彼らは死にもの狂いで荒野を開いて農場を造り共同生活で団結と分か

ち合いの精神を培ったのだろう。その底力は単なる数字では計れない。1947年の独立のイ

スラエルに対し周辺6ケ国のアラブ連合軍は同盟して戦ったが、数で劣り軍組織も不十分のイ

スラエルが勝ち独立の足固めに成功した。その後度重なる戦いにもイスラエルは負けなかっ

た。苦難は天来の力となったのだ。

アラビヤは昔エドムと呼ばれ、やがてイドマヤと呼ばれた。ヘロデ大王はそのイドマヤ人であ

った。彼らの先祖はイサクの双生児ヤコブの兄エサウである。キブツでは2〜30人の群れか

ら2000人の群れに至る大きな形態で農耕を主に共同経営を営んでいる。正確な数は不確か

だがイスラエル全農業生産の40%を占めているとか、工業生産高も大変な%を占めていると

言われる。ワディは彼らの最も目をつける所で殆ど開拓されているそうだ。私たちのバスはケト

ラで直行路より左折してベエルシェバに向かった。これからネゲブ(荒野)の原野を北上するの

だ。上るというのは今まで海より低い地域だったので上ることになるらしい。広大な人なき荒野

が丘を越えても越えても続いている。断層が鮮やかな線をなして横に広がっている。その断層

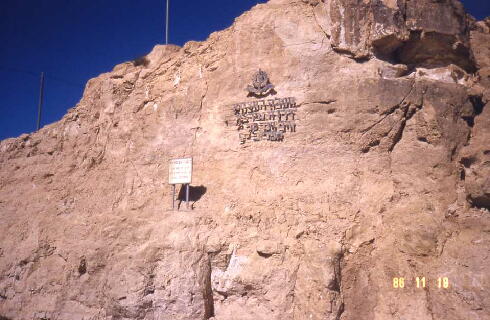

を登った景色の良い所で休憩。そこはミズホラーマンといい、北シナイを見下ろす絶好の場所

である。人間の顔に似た岩盤にはイスラエル戦勝を記念する碑が刻まれている。

った。彼らの先祖はイサクの双生児ヤコブの兄エサウである。キブツでは2〜30人の群れか

ら2000人の群れに至る大きな形態で農耕を主に共同経営を営んでいる。正確な数は不確か

だがイスラエル全農業生産の40%を占めているとか、工業生産高も大変な%を占めていると

言われる。ワディは彼らの最も目をつける所で殆ど開拓されているそうだ。私たちのバスはケト

ラで直行路より左折してベエルシェバに向かった。これからネゲブ(荒野)の原野を北上するの

だ。上るというのは今まで海より低い地域だったので上ることになるらしい。広大な人なき荒野

が丘を越えても越えても続いている。断層が鮮やかな線をなして横に広がっている。その断層

を登った景色の良い所で休憩。そこはミズホラーマンといい、北シナイを見下ろす絶好の場所

である。人間の顔に似た岩盤にはイスラエル戦勝を記念する碑が刻まれている。

遠くエジプトを睨むイスラエルの軍基地のレーダーが厳しさを物語る。このレーダーでシナイ、

エジプトの動きが把握できるとのことだ。次いで止まったのはアブダット。河谷氏いわく「帰って

この事を話すと他のツアーの人々から文句が出るかも知れない。なぜ俺たちの時は連れて行

かなかったのかと。しかしこのコースはこの時間の絡みあいの中で初めて可能になるので仕方

がない」と。アブダットには岩上の城壁と遺跡がある。パンフレットによると「死せる町アブダッ

ト」と記されてある。

エジプトの動きが把握できるとのことだ。次いで止まったのはアブダット。河谷氏いわく「帰って

この事を話すと他のツアーの人々から文句が出るかも知れない。なぜ俺たちの時は連れて行

かなかったのかと。しかしこのコースはこの時間の絡みあいの中で初めて可能になるので仕方

がない」と。アブダットには岩上の城壁と遺跡がある。パンフレットによると「死せる町アブダッ

ト」と記されてある。

ここが聖書とその後の歴史にどのような役割を果たした地か、について説明があったが私の

知識はそこまで付いて行けなかった。ヘロデがアクティオンの戦いに加わらず命拾いしたの

は、このナバティ(砂漠の民)と戦っていてその暇がなかった為であったという。彼はナバティ族

対策の為にこのような城を見晴らしの効く場所に建てた。パウロのアラビヤ行きも現在のアラ

ビヤでなく、この辺りであったと思われる。アラビヤをアラブとも呼んでいたから、とも言われて

いる。ビザンチン時代の城壁とこのアブダットは歴史上、重要な役割を担った地であるという。

ここでの短い集会は後藤師が担当された。髭の後藤師は、同じ髭の岡野師とは少し異なる面

相で、なかなか愉快な器であった。ナバティなる言葉を私は知らなかった。総じてアラブ、イスラ

エル、そして聖書への知識の乏しさを感じさせられた。アブダットの丘から足下に広がるヘブラ

イ大学の農場が見えた。そこでは昔ながらのネゲブ農耕法を実際研究しているのだそうだ。現

代科学が土着の古い農法に学ぶのは愉快だ。神の愚かさは人より賢い。

知識はそこまで付いて行けなかった。ヘロデがアクティオンの戦いに加わらず命拾いしたの

は、このナバティ(砂漠の民)と戦っていてその暇がなかった為であったという。彼はナバティ族

対策の為にこのような城を見晴らしの効く場所に建てた。パウロのアラビヤ行きも現在のアラ

ビヤでなく、この辺りであったと思われる。アラビヤをアラブとも呼んでいたから、とも言われて

いる。ビザンチン時代の城壁とこのアブダットは歴史上、重要な役割を担った地であるという。

ここでの短い集会は後藤師が担当された。髭の後藤師は、同じ髭の岡野師とは少し異なる面

相で、なかなか愉快な器であった。ナバティなる言葉を私は知らなかった。総じてアラブ、イスラ

エル、そして聖書への知識の乏しさを感じさせられた。アブダットの丘から足下に広がるヘブラ

イ大学の農場が見えた。そこでは昔ながらのネゲブ農耕法を実際研究しているのだそうだ。現

代科学が土着の古い農法に学ぶのは愉快だ。神の愚かさは人より賢い。

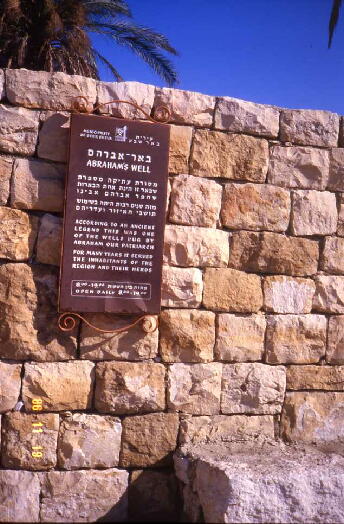

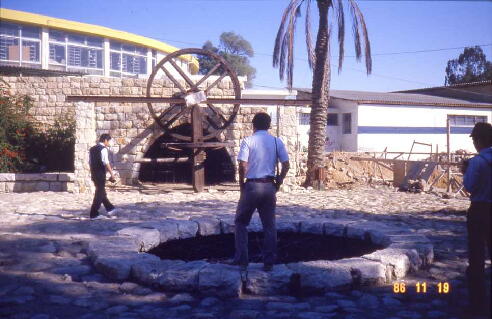

バスは一路ベエルシェバに向かう。昼食前に先ずアブラハムの泉を訪ねた。街角と言う感じ

だが確かに「アブラハムの井戸」と英文で書かれている。門を潜ると直径4〜5メートル程の井

戸が石で縁どられて丸い姿を見せる。その井戸は鉄の編み目の覆いが被せられている、水は

涸れてか底は暗くて見えない。河谷氏はガイドの前に必ず聖書を開き、その箇所の案内に入

る。ここでも例外はなかった。此処の記事は創世記21章にあって、ベルシェバとは"契約の井

戸"という意味である。井戸をのぞき何枚かの写真を撮ったり、傍らの草花を摘んで記念にと

用意の紙袋に収めた。アブラハムの井戸には滑車式の大きなつるべ式汲み上げ道具もあっ

た。

だが確かに「アブラハムの井戸」と英文で書かれている。門を潜ると直径4〜5メートル程の井

戸が石で縁どられて丸い姿を見せる。その井戸は鉄の編み目の覆いが被せられている、水は

涸れてか底は暗くて見えない。河谷氏はガイドの前に必ず聖書を開き、その箇所の案内に入

る。ここでも例外はなかった。此処の記事は創世記21章にあって、ベルシェバとは"契約の井

戸"という意味である。井戸をのぞき何枚かの写真を撮ったり、傍らの草花を摘んで記念にと

用意の紙袋に収めた。アブラハムの井戸には滑車式の大きなつるべ式汲み上げ道具もあっ

た。

此処を終わりバスはベエルシェバの市街地を走る。この町の市場は有名で遊牧民がその日の

果物や野菜を持ち込んでは市を開き大賑わいになるそうだ。あいにく我々の通過する時は時

期はずれで市場も見るかぎりでは閑散としていた。町のビルの窓は大変小さい。日本では窓

や戸は採光、換気のため大きくするが、此処では反対に窓を小さくして採光を遮るのだそう

だ。暑さを防ぐためまた日中、静かに昼寝するため窓はなるべく小さくするとの事だ。

果物や野菜を持ち込んでは市を開き大賑わいになるそうだ。あいにく我々の通過する時は時

期はずれで市場も見るかぎりでは閑散としていた。町のビルの窓は大変小さい。日本では窓

や戸は採光、換気のため大きくするが、此処では反対に窓を小さくして採光を遮るのだそう

だ。暑さを防ぐためまた日中、静かに昼寝するため窓はなるべく小さくするとの事だ。

昼食はキブツのレストラン。其処を出ると今日最後の見学地「マサダ」である。マサダへの道は

荒野と言っても今までとは趣が大分異なり農耕の沃野が多く羊の大群を見かけたり、トラクタ

ー農法を見かけたりする。途中遙か左手にアラドの丘陵上に城跡が望見できた。民21章に出

てくるカナンの町のひとつであり、カナンを目指したモーセ率いるイスラエルが、アラドの王に行

く手を阻まれ迂回してモアブに向かったのであろう、とガイドがあった。ベドウィンやアラブ人の

住居が点在するものの基本的には荒野であることに変わりない。マサダに向かう原野にワディ

(低地)にあぜを作り水を蓄えて、その中に様々な草や木を育てると言う。かさかさに乾いた地

でもワディには水を含んで黒くなった土と草があるのは流石(さすが)だ。

荒野と言っても今までとは趣が大分異なり農耕の沃野が多く羊の大群を見かけたり、トラクタ

ー農法を見かけたりする。途中遙か左手にアラドの丘陵上に城跡が望見できた。民21章に出

てくるカナンの町のひとつであり、カナンを目指したモーセ率いるイスラエルが、アラドの王に行

く手を阻まれ迂回してモアブに向かったのであろう、とガイドがあった。ベドウィンやアラブ人の

住居が点在するものの基本的には荒野であることに変わりない。マサダに向かう原野にワディ

(低地)にあぜを作り水を蓄えて、その中に様々な草や木を育てると言う。かさかさに乾いた地

でもワディには水を含んで黒くなった土と草があるのは流石(さすが)だ。

(この日の記つづく)